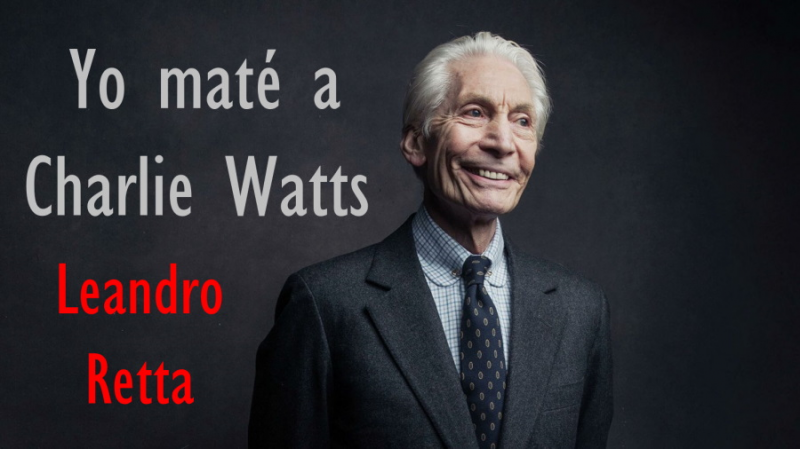

Necesito que esto quede claro desde un comienzo: yo maté a Charlie Watts, pese a todos los esfuerzos que está haciendo su familia para que parezca una muerte de lo más natural posible.

Desde que planifiqué y ejecuté el asesinato, al que considero perfecto hasta el más mínimo detalle, mis intenciones eran permanecer en el mayor de los anonimatos. Regodearme privadamente de matar a un hombre famoso, que me había arruinado la vida.

Quizás lo de “arruinarme la vida” es como un poco mucho. Tiendo a la exageración, a la hipérbole. La realidad es que el pobre hombre tuvo mala suerte. La mala suerte de llamarse igual que yo, Charlie Watts, pero con la diferencia de que él era terriblemente famoso, exitoso, millonario y yo un pobre londinense que sigue viviendo con su madre porque no le alcanza para el alquiler, en esta ciudad tan onerosa y mezquina que da asco.

Cansado estaba ya de que toda vez que informara mi nombre a un desconocido, este hiciera un sinfín de comentarios alusivos a mi parecido nomenclador con el baterista, si yo también tocaba la batería, si me gustaban los Rolling Stones, si no me cantaba un cachito de Satisfaction o bailoteaba a lo Mick Jagger al ritmo de un rocanrol espasmódico. Cansado estaba ya de no ser yo, sino el portador de un nombre ajeno.

Así que, cuando las casualidades determinaron que el otro Charlie Watts fuera internado hace unos meses en el hospital en el que yo trabajo, como asistente de la cocina de todo el establecimiento, sentí un cambio. Un trabajo miserable, aburrido y mal pago, que me trajo en esta ocasión un regalo del más allá, ofrendado por algún tipo de dios que no se olvida de los anónimos, de los desesperados con causas imposibles, quizás ridículas, como la de recuperar aunque sea algo de mi identidad.

Así pues no me costó precipitarme sobre el arroz blanco con queso que le servíamos al músico tras su tratamiento y ponerle una minúsculas, casi imperceptibles gotas de Velvetín 300, un potente levantador de presión, que puede ser tan útil para salvar a un desfalleciente con hipotensión como darle un último empujoncito a alguien que viene arrastrando problemas continuos en el corazón. Y, como creo que ya dije, mi intención era disfrutar en el mayor anonimato e inocencia del homicidio del cagador de nombres ajenos, pero me resultó tan chocante, rayana en la arrogancia diría, la actitud de la familia del muerto Watts, por pedir respeto y hablar de su muerte como algo esperable, natural ¿Acaso es pecado querer que la gente sepa la verdad con tanta fuerza que los planes metódicamente orquestados puedan ser doblados hasta la rotura?

Pero quizás, para ser sincero del todo, no es la calmada reacción del entorno del otro Watts lo que más me irritó y me motivó a escribir estas líneas que ahora mismo está llegando a todas las redacciones de Londres y alrededores, con la esperanza de que mañana la noticia que he generado ocupe aún más páginas que la partida de este mundo del baterista de la banda de Jagger y Richards. Por que al ver las primeras repercusiones tras mi acción clandestina, noté que me había disparado un tiro en un pie.

Ahora el otro Watts había dejado el universo de los vivos para pasar al olimpo de las estrellas eternas. Su desaparición física no evitaba, comprobé, más bien aumentaba, que la gente piense en otra persona cuando yo les decía mi personalísimo nombre. Por eso lo maté. Y por eso lo confieso. Para que de acá en adelante cuando alguien nombre a Charlie Watts, no falte quien pregunte: «¿Qué Charlie Watts? ¿El de los Rolling Stones o el hijo de puta que lo mató?»

Este libro se incluye en la antología Alrededor del Juego, que pueden comprar acá.